2025年,中國顯微鏡產業正經歷技術迭代與產業升級的關鍵期。在科技創新與政策支持的雙重驅動下,國產分辨顯微鏡在半導體、生物醫學、材料科學、環境監測等領域展現出強勁的應用潛力。本文將從技術突破、行業應用、政策支持三個維度,系統解析國產分辨顯微鏡在2025年的多元化應用場景。

一、技術突破:從納米級成像到智能化分析

1.1 硬件革新:分辨率與穩定性的雙重提升

光學顯微鏡:超視計公司推出的Cell Xtreme活細胞全時全景超分辨顯微鏡,結合熒光超分辨(MI-SIM)與無標記超分辨(MI-ODT)雙模態,實現活細胞動態的實時觀測與數據統計。其60幀/秒的ODT實時成像與20Hz的無標記圖像AI分割,顯著提升活細胞研究效率。

電子顯微鏡:蘇州博眾儀器科技有限公司發布的國產首臺商用200千伏場發射透射電子顯微鏡,點分辨率達0.25納米,晶格分辨率0.14納米,可清晰觀測亞納米級材料結構,達到全球先進水平。

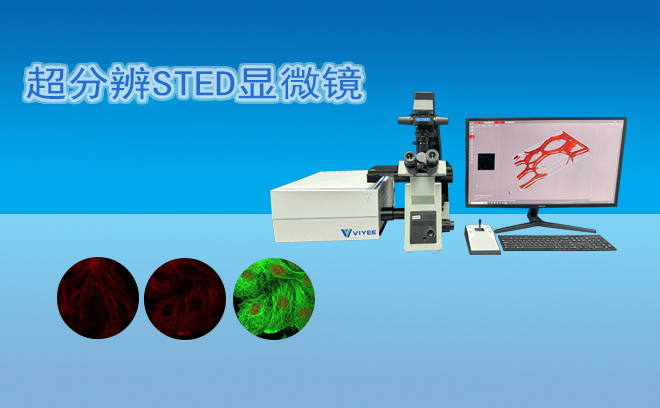

微儀光電STED顯微鏡:

脈沖型STED具有較高的分辨率,Z高可以實現20nm的超高分辨率;DE-STED需要的能量非常低,是常規STED能量的十分之一,僅用不到10mW的超低損耗功率實現了活細胞約50nm的空間分辨率,Z高分辨率可達35nm。

1.2 軟件賦能:人工智能與顯微技術的深度融合

自動缺陷識別:在半導體檢測中,AI算法可自動識別晶圓光刻偏差與顆粒污染,三維定位精度達0.1μm級,缺陷判斷效率提升60%。

智能圖像處理:共聚焦激光掃描顯微鏡(CLSM)結合深度學習模型,實現神經元突觸的自動追蹤與三維重構,研究效率提升數十倍。

二、行業應用:多領域滲透與場景創新

2.1 半導體與電子行業:從晶圓檢測到封裝控制

晶圓檢測:超景深顯微鏡通過多波長組合光源與HDR算法,解決高反光材料細節丟失問題,0.2mm間距BGA檢測效率提升60%,光刻偏差捕捉精度達0.1μm級。

封裝控制:定制化算法使焊球形態觀測精度誤差≤0.001mm,三維重構技術實現焊球位移偏差的納米級檢測(10-19μm),測量誤差較人工標注減少70%。

2.2 生物醫學與生命科學:從細胞成像到疾病診斷

活細胞研究:Cell Xpanse活細胞廣域全時超分辨顯微鏡結合Spin-SACD多重閃爍轉盤共聚焦技術,在不犧牲視野的情況下提升轉盤共聚焦空間分辨率,支持多孔板高通量成像。

癌癥機制解析:共聚焦顯微鏡技術揭示腫瘤微環境分子機制,2025年相關研究論文超500篇,發現癌細胞核異常、細胞骨架重塑等特征,為靶向治療提供依據。

神經科學突破:高分辨率共聚焦顯微鏡追蹤小鼠腦內神經元活動,揭示學習記憶過程中神經元連接的動態變化,為阿爾茨海默病等神經系統疾病研究開辟新路徑。

2.3 材料科學與工程:從納米材料到新能源研發

納米復合材料表征:SEM與TEM觀測材料微觀結構,2025年基于顯微鏡技術的材料科學研究論文發表量同比增長30%,成功研發力學性能與電導率顯著提升的新型納米復合材料。

新能源材料創新:原位電鏡技術使固態電池研發周期縮短超四成,透射電鏡在新能源材料研發中需求增長顯著,支持固態電解質界面(SEI)的動態觀測。

2.4 環境科學與能源:從污染治理到生態監測

大氣顆粒物分析:顯微鏡技術區分燃煤、機動車尾氣等不同來源的顆粒物,結合AI算法解析霧霾形成機制,為環境政策制定提供數據支持。

微生物生態研究:光學衍射層析顯微鏡觀測土壤、水體中微生物群落結構,揭示古生物化石保存特征(如羽毛痕跡、色素細胞),助力古氣候重建。

三、政策支持與產業趨勢:國產化替代與生態構建

3.1 政策扶持:從研發資助到市場推廣

上海市“科學儀器”項目:2025年度關鍵技術研發計劃重點支持G端顯微鏡研制,資助額度Z高達400萬元,推動像差校正、冷場發射等核心技術攻關。

政府采購傾斜:國產電鏡在政府采購目錄中的占比顯著提升,部分領域已實現從依賴進口到自主供給的跨越。

3.2 產業趨勢:從單一設備到系統解決方案

差異化競爭:國內企業通過臺式電鏡、原位電鏡等細分領域突破國際巨頭壟斷,形成差異化優勢。

生態化布局:企業整合硬件、軟件與服務,構建“設備+AI+云平臺”生態,例如提供從晶圓檢測到失效分析的全流程電鏡解決方案。

3.3 未來挑戰與機遇

技術前沿:量子顯微鏡、超快電鏡等顛覆性技術可能重構市場格局,企業需通過產學研合作提前布局。

全球化拓展:國內企業通過海外并購、設立研發中心等方式拓展國際市場,參與全球技術標準制定。

2025年,國產分辨顯微鏡正以技術突破與場景創新雙輪驅動,深度滲透半導體、生物醫學、材料科學等領域。在政策支持與產業生態重構的背景下,國產顯微鏡不僅實現從“跟跑”到“并跑”的跨越,更通過智能化、多模態融合等技術,為全球科研與工業檢測提供“中國方案”。未來,隨著量子科技、人工智能與材料科學的深度融合,國產顯微鏡有望在更多交叉學科中發揮核心作用,推動人類對微觀世界的認知邁向新高度。